Simplicidade encandada

Jean-Christophe Bailly

Catálogo da exposição Instruments

Jeu de Paume

Junho 2017

Paris, França

ISBN : 978-2-915704-68-6

EAN : 9782915704686

Catalogue / pdf / Français / English

Invasão por quantidades (de signos, objetos, bens, formas, informações) é a principal característica dos tempos modernos. Não há nada de novo na quantidade como tal, e nem o fluxo nem a massa são invenções modernas, mas eles já ultrapassaram o limiar de qualquer coisa imaginável. Não como um tsunami, derrubando tudo em seu caminho, mas como uma espécie de jorro constante e imanente penetrando em quase todos os espaços em que nossas ações e pensamentos operam. Sempre foi necessário criar áreas frescas e abrir lacunas e espaços para se afastar dos ditames da convenção e reconsiderar o significado das ações, seu sentido imediato e sua ressonância. Mas a produção de significado que tais iniciativas (principalmente as artísticas) possibilitaram acabou por se transformar na acumulação de ainda outra camada, por mais fina que seja. O perigo, para esses atos de produzir sentido, também é de saturação, e é ainda mais perigoso, já que a massa quantitativa já é considerável. Sendo este o caso, como alguém pode ir contra o fluxo? Como alguém pode resistir à entropia que vem com mais acumulação?

Provavelmente a pergunta nunca tenha sido feita diretamente nestes termos, mas é verdade que os atos mais extremos e fundamentais da arte moderna a anteciparam e a responderam com subtrações. Seguindo a lógica de um mais um mais um, que era de algum modo a base não reconhecida de toda obra de arte, os ready-made de Marcel Duchamp e o Branco sobre Branco de Kazimir Malevich substituíram a possibilidade de dar um passo atrás ou criar uma estase. Um espaço de pura possibilidade emergiu, que era, ao mesmo tempo, um pano de fundo, uma superfície de apoio e um abismo. Sem aquele espaço, que se escancarava com a precisão de uma cesura, podia-se afirmar que a arte moderna, desprovida de sua vertiginosa arrogância, teria se tornado nada mais que um friso decorativo. Mas na verdade, a arte moderna fez pouco uso do desafio ético ao seu sentido primário ou último, frequentemente mostrando-se esquecido em sua total absorção na tarefa. E assim vem como um prazer inesperado ver um experimento artístico emergir do mundo da imagem em movimento para confrontar essa cesura ou para abri-la à força.

de qualquer forma ou outra instalação, uma operação de suspense que abre significado para o efeito de seu próprio surgimento. Ele não usa seus filmes para remover algo ou para desobstruir um espaço, ou mesmo para levar as coisas adiante, mas sim, por meio de abordagens muito sutis, para definir a área de um possível começo, ou melhor, a possibilidade de qualquer começo. Algo — um significado — pode aparecer, tem que aparecer, mas precisa permanecer no modo de um aparecer ou emergir. Ele precisa existir (“estar lá"), mas sem nada mais além da ocorrência da possibilidade de ser admitido a essa existência; tem que ter duração (os filmes são registros de experiência com duração entre um minuto e meia hora), mas, durante esse espaço de tempo, tem que manter a qualidade furtiva de coisas que continuam chegando, mas não permanecem. Naquele “estar lá”, que nos é apresentado à medida que vem, nenhuma presença é postulada, nenhum Dasein desajeitado que reivindica sua parte, há somente a genuína integridade de uma passagem ou uma vinda, algo fundamental que não tem nenhuma intenção primordial ou mesmo inerente. Toda vez, há uma experiência, toda vez (literalmente), o fio tênue de um devir ou de um desdobrar-se, toda vez, de acordo com sua própria intensidade, a ressonância dessa coisa minúscula capaz de engajar a diferença.

Perante tais existências discretas, é inevitável lembrar-se do chôra, como Platão imaginou no Timaeus — nem apoio nem superfície, mas um lugar para todas as inscrições possíveis — e a maneira pela qual o filósofo (e toda a filosofia depois dele ) foi capaz de usá-lo para sonhar com uma espécie de imitação ideal, precedendo cada figura, na qual a incipiência, ao se manter como tal, impediria a realização do incoativo e permaneceria em suspensão, não em estado de vir a ser ou como uma expectativa, mas numa perpétua “vinda”: algo que, apesar de acontecer, continuaria sendo confundido com a possibilidade de sua ocorrência, determinando um modo de existência ao mesmo tempo real e sem gravidade, que seria como um campo de absoluta imanência, ou a batida de uma abertura.

E uma batida é exatamente o que é: o primeiro vídeo de Ismaïl Bahri que eu vi foi Ligne [Linha] (2011), um loop de filme de um minuto no qual se vê uma gota d’água no pulso de alguém, subindo e descendo ao ritmo de seu pulso. Não é mais que um pulso tornado visível. Se tivesse sido apenas questão de capturar a emoção dessa pulsação, que é uma expressão pura e simples da vida vista através da pele, bastaria filmar o próprio pulso em um braço nu. Mas, transmitido através da gota d’água, não só o pulso se torna mais visível, mas o que também acontece — e estamos a par disso — é uma transferência: a forma da gota (sua forma e sua forma de vida) é afetada — uma palavra que Ismaïl Bahri usa frequentemente — pela batida regular que levanta a pele na qual está colocada. Estamos envolvidos em algo infinitesimal aqui e na fragilidade do infinitesimal, mas essa própria fragilidade é como um ponto que, por força da repetição rítmica, eventualmente se transforma em uma linha diante de nossos olhos (daí, presumivelmente, o título), uma linha pontilhada, que, embora tênue, permanece obstinadamente ali. Essa linha, que conecta os pontos de intensidade da gota d’água saltante é vista apenas quando você chega perto da tela; de início é como se não houvesse movimento algum. O que a descoberta do movimento indica, porque há movimento, é também que o próprio corpo, ao se aproximar, tomou parte na experiência. A experiência continua a existir mesmo enquanto está sendo exibida. A intenção aqui não é o aspecto participativo, mas a qualidade radical da apresentação: o que está em andamento, o que está acontecendo diante dos nossos olhos é algo que está evoluindo, sendo mostrado em tempo real e acontecendo efetivamente no espaço em que o percebemos.

Isso equivale a dizer que a dimensão conceitual da arte de Ismaïl Bahri não é abstrata e que leva em conta a totalidade do que acontece com ela. Quando ele expôs Ligne na Chapelle de la Trinité em Cléguérec, no Morbihan,1 Ismaïl Bahri a justapôs com outra peça (não um filme) intitulada Repos [Repouso] (2015), que tornou visível a ação exercida pela atmosfera circundante em folhas de papel, tingidas de antemão ao serem deixadas por muito tempo em vinho. Neste caso, a evolução lenta foi a transformação causada pelo contato entre uma superfície “afetada”, a atmosfera e a superfície revestida de calcário sobre a qual as folhas de papel foram colocadas. Como ele explicou na época, esses foram talvez os primeiros passos de uma aventura na cor, mas, mais ainda, uma experiência integral na qual o resultado evolui a cada dia, mas, contudo não pode ser conhecido de antemão. Embora aparentemente opostas, as temporalidades dessas duas obras (um minuto filmado em loop e uma ação que se estende por todo o tempo da exposição) se juntaram e deram consistência a uma experiência imediata do tempo.

Desdobramento — o p rocesso d aquilo q ue e stá a contecendo, do que está em existência e em processo de formação — é um tema nos filmes de Ismaïl Bahri. Desde os primórdios de filme, o desenrolar e o enrolar têm sido intrinsecamente ligados à própria ideia de filme, e nossa imagem do tempo foi enriquecida pela referência a esse efeito de bobinagem em que as imagens caem uma a uma em um fluxo contínuo. Dénouement [Desenlace] (2011) é um completo desmantelamento desse processo, e a desconstrução é elementar e artesanal. O que vemos, sobre uma amplidão branca de neve, é um pedaço de linha de costura preta pulando, e percebemos que a razão pela qual está pulando é porque, no outro extremo, alguém está o enrolando, não em direção a si, mas ao vir em nossa direção, porque é onde a câmera foi colocada. A duração do filme é exatamente o tempo necessário para rebobinar o fio, o tempo que leva para a pessoa que está enrolando-o chegar à câmera; o “desenlace” é o ponto em que o tempo e a experiência param porque não há mais distância. Nessa jornada de oito minutos, é como se o ponto de fuga do fio tivesse sido abolido pelo fato de o fio ter vindo em nossa direção. Uma enorme quantidade de pensamentos pode ser extraída dessa experiência simples. Em certo sentido, pode-se dizer que o estender (ou a retirada) da linha envolve a relação com o espaço engendrada e apoiada pela visão em perspectiva, mas o faz apenas para expandi-la ou aboli-la imediatamente. Em vez de ser reto como uma linha geométrica, é o fio vivo, trêmulo e desgastado de uma bola de linha que está sendo enrolado pela ação de um corpo no espaço. Este espaço, que nos é mostrado por meio da amplidão coberta de neve, é sem fronteiras, com exceção das bordas inevitáveis do fotograma, e tem o efeito de apresentar continuamente a foto para nós como um exemplo de algo fora da foto. Em última análise, a cada passo, por assim dizer, o ato de enrolar/ bobinar reduz a distância e, ao fazê-lo, incorpora o que conecta a distância à temporalidade: toda a distância é temporalidade suspensa, e a duração do filme transforma essa suspensão em um continuum. Como passos afundando na neve, afundamos na espessura do tempo, que paira por um fio.

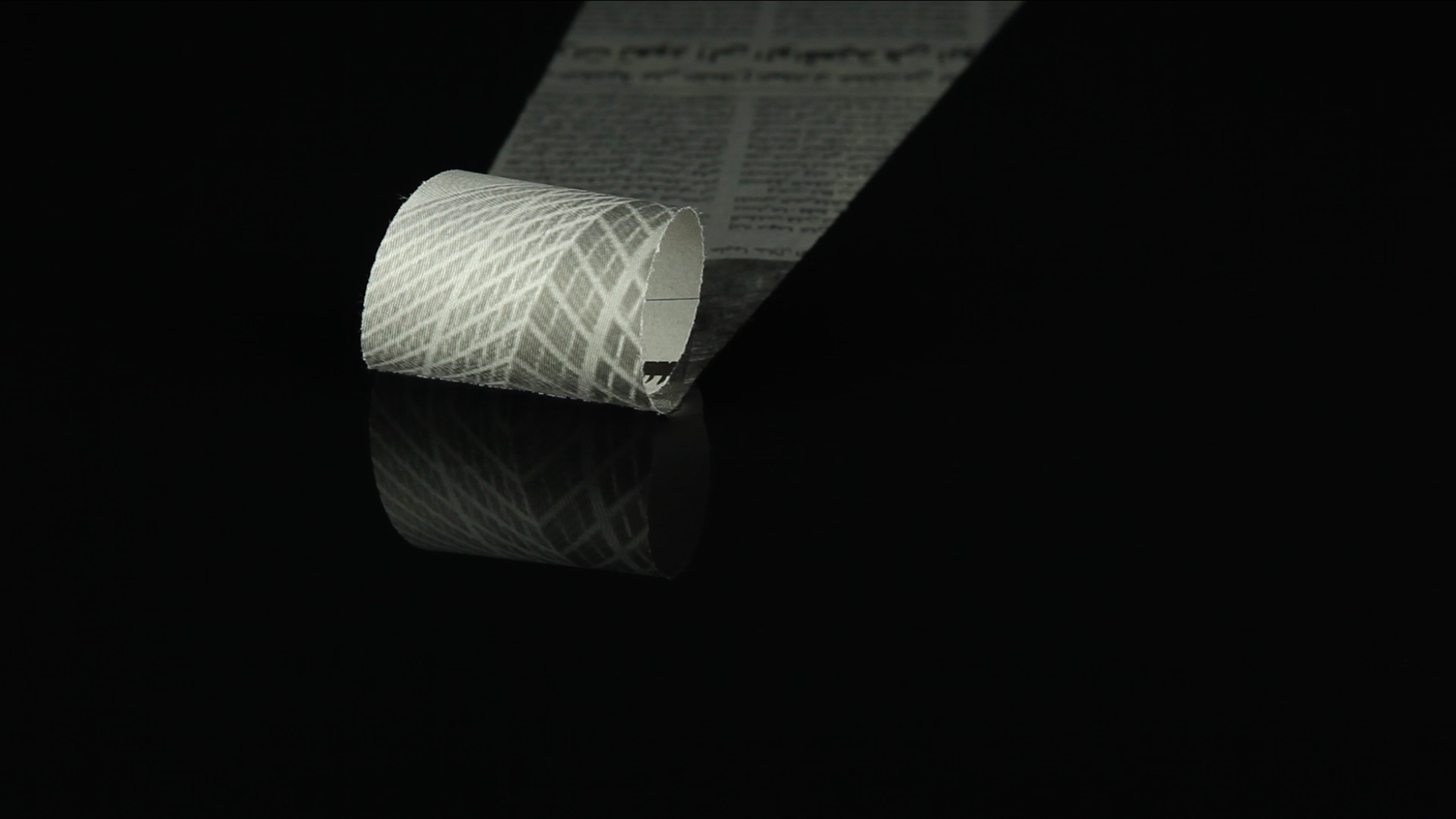

Nos dez vídeos curtos que compõem Film [Filme] (2012) temos um fenômeno de capilaridade; envolve compridos recortes de papel de jornal desenrolando-se gradualmente até que terminem estendidos numa superfície plana coberta com tinta preta, sobre a qual foram colocados, e à qual são inexoravelmente atraídos. Ao passo que, com a gota d’água na pele do pulso de alguém, foi uma interação entre uma superfície e um volume, Film mostra a interação entre duas superfícies: não um ato de depositar, mas um movimento muito lento que age como uma progressão em direção a um estado de estabilidade. O que se desdobra ou se desenrola dessa maneira não é uma superfície indistinta, mas material impresso do mundo, um recorte triangular feito em uma folha de jornal cujos caracteres (árabes, caligraficamente atraentes) e fotos (em determinado momento, um rosto voltado para nós e nos olhando com insistência), em vez de já estarem ali, vêm, por assim dizer, nos encontrar, como os fantasmas (“uma vez que a ponte foi atravessada”) no famoso intertítulo em Nosferatu de Murnau. A tinta com a qual eles são feitos junta-se à tinta que os recebe, e o que estamos vendo age de alguma forma como um nascimento ao contrário. Mas, mais uma vez, fomos confrontados com um processo e não com seu rastro ou memória. Enquanto observamos, as imagens e as palavras voltam a ser tinta e, enquanto observamos, os assuntos do mundo que elas transmitem se desdobram à medida que está acontecendo. O loop está bem e verdadeiramente em loop.

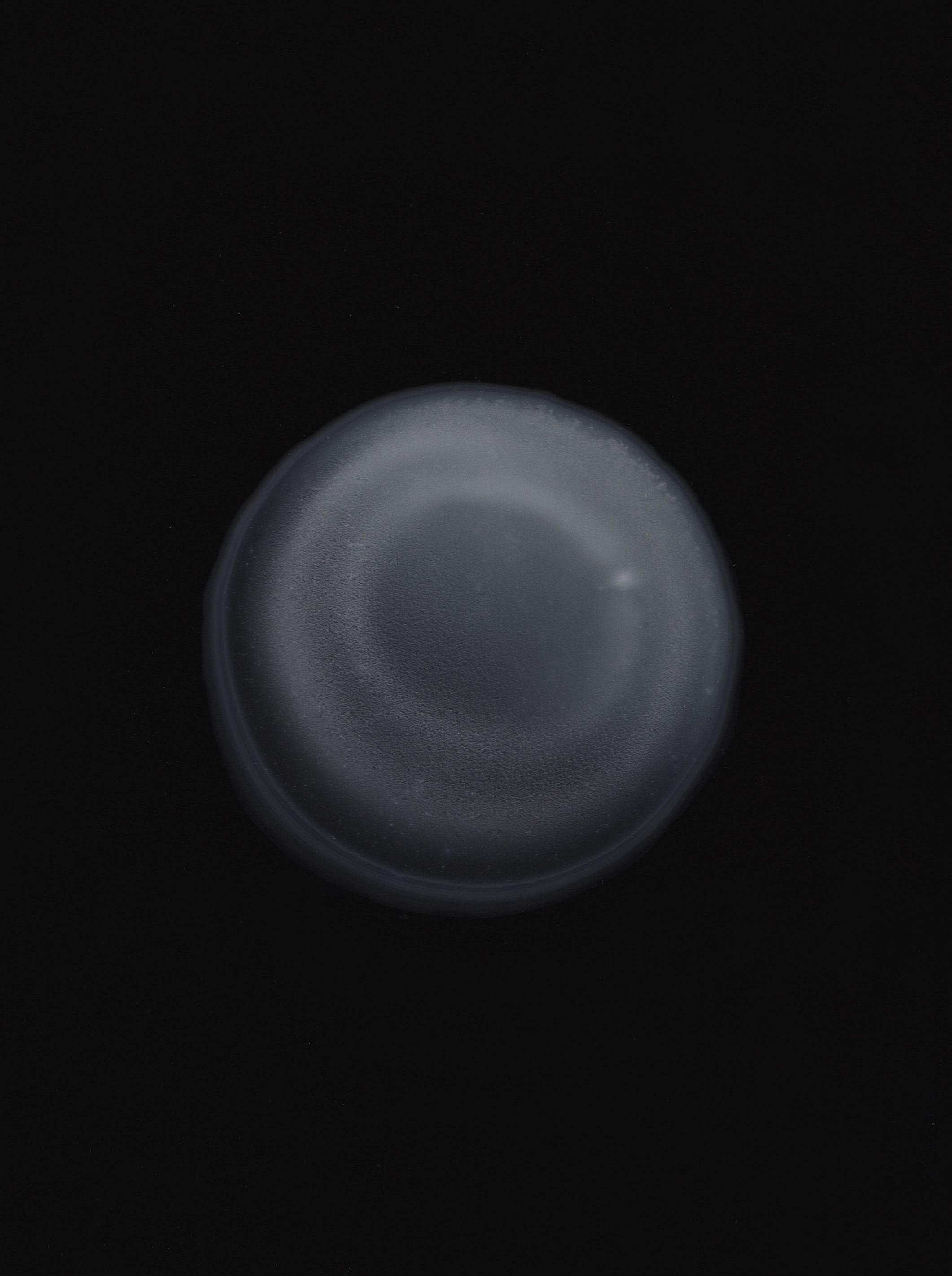

Latence [Latência] (2011-2012) não é um vídeo ou, se for, é como um filme feito de uma sucessão de fotogramas ou, em outras palavras, uma sucessão de formas estáticas. Cada uma das placas de vidro que compõem a obra é o resultado de uma sobreposição de camadas de leite e tinta branca, e cada uma, após uma manipulação delicada, reagiu de forma diferente. Pode-se dizer também que cada uma das formas é, de certo modo, a foto da série de microeventos que a originaram. E novamente, com essas variações discretas, o que está envolvido é uma infinidade de mudanças minúsculas; é a diversidade formal de uma série criada a partir de elementos e ações idênticos. Cada camada se comporta de maneira diferente em relação à anterior, e todo o conjunto de estados de forma sobrepostos atua como uma narrativa de formação integrada, em que tudo o que veio a afetar a superfície é preservado. No caso desta obra, cujo título faz trocadilho com um alongamento do tempo e com a origem leitosa dos materiais envolvidos (latence significa “latência”; leite em francês é lait), pode-se dizer que “tornar-se” está preso no período diferido em que algo existe, mas não é manifesto.

Source [Fonte] (2016) é de uma ordem completamente diferente, mais básica e muito mais simples. É um vídeo de oito minutos que mostra na íntegra o processo de uma superfície que desaparece ao ser consumida pelo fogo — uma folha de papel comum devorada por um buraco que se espalha gradualmente a partir do seu centro. Aqui, o caráter experimental não implica nenhum tipo de truque material ou técnico; é simplesmente o fenômeno da combustão, observado, assim como todos nós sem dúvida o assistimos, fascinados, quando éramos crianças. No início, a folha de papel (branca) está intacta; em seguida, um buraco marrom muito pequeno aparece, que imediatamente se alarga para formar um círculo quase perfeito que eventualmente se estende até a folha inteira. De certo modo, se a folha de papel é o campo de visão, é o próprio campo que eventualmente desaparece. Se não é sentimental, a emoção que acompanha essa eliminação inexorável é uma alegoria de tudo que desaparece — tudo que vive — e é importante notar que, nesse caso, não é apenas a folha de papel (o campo de visão) que desaparece: a coisa que o afetou — isto é, aquele pequeno buraco que se alarga e está cercado por uma fina borda vermelha — existe como uma forma continuamente em desenvolvimento que estava, ela própria, em processo de desaparecer desde que começou a existir.

O campo de visão e os estados do campo de visão ocorrem novamente em Éclipses [Eclipses] e Foyer. Nestes filmes eles estão diretamente relacionados à quantidade de luz e à possibilidade de imagens aparecerem. Éclipses (2013) justapõe três folhas rígidas de papel suspensas horizontalmente em frente a uma paisagem que elas escondem. O vento os levanta de tempos em tempos em um ritmo bastante brusco e espasmódico, que dá vislumbres furtivos da paisagem que elas escondem. A paisagem, alternadamente escondida e revelada, é a mesma em cada uma das três fotos, mas o enquadramento é diferente a cada vez. Estamos ao lado de uma estrada que atravessa uma área desértica, ou pelo menos uma região árida; em uma das fotos há uma parede coberta de pichações; vemos uma motocicleta ou um carro chegando e, de vez em quando, um menino aparece. Essa paisagem, banal no norte da Tunísia, não é o pano de fundo para uma narrativa; não há anedota aqui. As únicas variações visíveis são aquelas impressas por movimentos de ar nas folhas de papel que atuam como esconderijos, e isso produz uma “partitura” aleatória de uma tela para outra. A paisagem, que está enquadrada e completamente dentro da cena, passa a ficar inacessivelmente fora de cena por causa de seus aparecimentos/desaparecimentos. Mas sua ocultação nunca é completa ou duradoura; somos confrontados, aqui também, com uma pulsação constante que age como um limiar de indecidibilidade. O visível, tendo perdido a calma possibilidade de ser evidência por si só, transforma-se, enquanto assistimos, em uma ficção inventada pela luz.

Foyer (2016), o mais longo dos vídeos, arma algo bem semelhante, mas o protocolo para o experimento é completamente diferente: em vez do tríptico Éclipses, com seu animado jogo de esconde-esconde, há uma única tomada e uma ocultação quase permanente do visível; temos apenas mudanças de intensidade luminosa e um aumento do número de sombras que tremulam na tela de uma espécie de filme cego, mas não mudo. A trilha sonora onipresente nos dá os sons da cidade — o ronco de fundo, carros, buzinas, vozes (é logo evidente que estamos em um distrito de Túnis) — e, acima de tudo, as observações dos transeuntes que param e perguntam-se sobre a câmera e seu operador, uma câmera que não filma nada além das oscilações da vibração luminosa em uma folha de papel branco. À medida que os comentários se desenrolam, nos envolvemos em uma espécie de imagem espelhada da realidade das filmagens, e as interrupções sucessivas (fãs de filmes que passavam, e crianças, policiais desconfiados, um grupo de jovens desempregados que trazem um respingo que lembra Pasolini para o processo), longe de interferir na imagem (ou ausência de imagem), são como círculos concêntricos da realidade social em torno dela — a realidade do momento e local do filme. Neste momento, com um movimento simples e radical, a atenção parece se deslocar em direção ao seu entorno. A rua se torna uma extensão direta do estúdio e as variações da luz se tornam filtros em uma espécie de montagem improvisada. Surpreendentemente, esta experiência avant-garde, em vez de ser isolada ou provocadora, torna-se um “foco” ou “lar” para a reunião de pessoas por meio das quais a história (a realidade vivida pelos tunisianos) faz sua aparição. Foyer, o título do vídeo, pode ser traduzido como “foco” e também como “lar”. A superfície da aparência — “o lugar onde tudo o que pode ser marcado no mundo está inscrito”,2 como Derrida disse do platônico chôra — não está isolada em um laboratório, o mundo chega a ela. E o caráter volátil da palavra falada, gravada ao vivo na rua, dá a essas marcas, que não são impressas (embora as falas sejam legendadas), a leveza de uma passagem efêmera através da existência — de qualquer forma, o completo oposto de toda solenidade e pose. Uma tela luminosa tremula e as palavras convergem para ela, atraídas para ela à luz do dia como mariposas ao redor de uma lâmpada à noite, e essa filmagem, embora não mostre nada, possui, no entanto, uma qualidade extremamente ensolarada.

Orientations [Orientações], um vídeo um pouco mais antigo, datado de 2010, pode parecer uma espécie de recapitulação antecipada, na medida em que combina materiais que são encontrados separadamente em outros filmes. Desta vez, é um passeio em Túnis, e há também uma trilha sonora, mas funciona como um contraponto a um continuum de imagens. O que é filmado não é a cidade em si, mas o seu reflexo, do modo que aparece quando a superfície muito pequena em que acontece — um copo cheio de tinta preta — fica imóvel. O copo aparece no início do filme e é, ao mesmo tempo, ator e narrador. Colocado em um pavimento molhado, ele treme para depois se estabilizar e começar a funcionar como uma superfície reflexiva; apanhado pela mão esquerda de alguém, é carregado pela cidade. Aqui, também, o experimento é interrompido, ou melhor, complementado por observações de transeuntes intrigados sobre o que este homem segurando um copo em sua mão, que ele coloca no chão de vez em quando, pode estar filmando. A alternância de momentos de tremor, quando o copo mexe ou quando a superfície do líquido ainda está perturbada, e momentos em que uma imagem pode aparecer, enquadrando fragmentos bastante identificáveis da cidade dentro de seu círculo — galhos, uma parede, um poste, ou uma placa, por exemplo — produz rapidamente o equivalente a uma narrativa, não porque nos será contada uma história, mas porque começamos a aguardar a imagem que virá; é como uma subida ascendente após um período de descanso muito facilmente perturbado. Nada nunca se estabelece permanentemente, nada pode se instalar, e, ainda assim, o que acontece na superfície portátil do copo é como um aceno do absoluto. Não há nada de etéreo naquilo que aparece, mesmo que não tenha duração, e, inversamente, não há nenhum esboço figurativo nos momentos em que a imagem está turva. A imagem existe em sua totalidade como uma pisada, suspensa no decorrer de uma caminhada, antes de seguir caminho. E o estado de tornar- se procede com fragmentos de si mesmo desaparecendo, mas depois reincorporados.

Essa alternância entre os momentos fixos e o desvanecimento natural dos momentos de movimento também pode ser entendida como uma sucessão de passagens sem pressa, indo da fotografia para o cinema e de volta à fotografia — ainda mais, pois onde estamos é o próprio espaço de origem das imagens, ou seja, aquelas imagens que os antigos gregos chamavam de acheiropoieta (“feitas sem a mão do homem”) e que, criadas por sombras e reflexos, eram tão intrigantes. O que Ismaïl Bahri sugere é que elas continuam a intrigar. E elas são feitos do nada — um copo de tinta carregado sob o céu, uma série de reflexos trêmulos, palavras trocadas na rua. Alguém segura um copo no qual aparece uma imagem que não resulta de nenhuma techné, e não foi formada pela mão de qualquer homem. Uma câmera digital segue nos passos de uma investigação que chegou até nós a partir de Platão e que ocorre, silenciosa e ansiosamente, nas ruas de Túnis. Tudo de Ismaïl Bahri está contido nessa simplicidade encandeada.