Une simplicité éblouie

Jean-Christophe Bailly

Catalogue de l'exposition Instruments

Jeu de Paume

juin 2017

Paris, France

ISBN : 978-2-915704-68-6

EAN : 9782915704686

Catalogue / pdf / Français / English

L’envahissement par les quantités (de signes, d’objets, de marchandises, de formes, d’informations) est la caractéristique première de notre temps. Ni la quantité comme telle, ni l’afflux ni la masse ne sont des inventions modernes, mais il se trouve qu’ils dépassent aujourd’hui les seuils de l’imaginable : non comme un tsunami qui renverserait tout sur son passage, mais comme une sorte de déversement immanent et continu imprégnant la quasi totalité des espaces où nos gestes et nos pensées se déploient. De tout temps il a fallu se ménager des aires vierges et ouvrir des intervalles, des espacements, grâce auxquels il était possible de sortir des formes de vie dictées et reconsidérer le sens des gestes, leur sens immédiat comme leur résonance. Mais la production de sens rendue possible par ces initiatives, qui sont principalement celles des arts, vient elle-même à la fin s’ajouter comme une nouvelle couche, fût-elle très fine, à l’accumulation : le danger, pour les actes du sens aussi, est celui de la saturation, et il est d’autant plus grand que la masse où ils interviennent est considérable. Comment, dès lors, aller à l’opposé, comment résister à cette entropie qui vient avec l’accumulation ?

Jamais sans doute la question ne s’est directement posée dans ces termes, mais il reste que les actes les plus extrêmes et les plus fondateurs de l’art moderne se sont portés au devant d’elle en lui répondant par des soustractions : à la logique du un plus un plus un plus un… qui est comme l’impensé de toute production, Duchamp, avec le ready made, et Malevitch, en atteignant au Carré blanc sur fond blanc, ont substitué la possibilité d’un retrait ou d’une stase : un espace de pure possibilité a surgi, qui est à la fois comme un fond, une surface d’appui, et un abîme. Sans cet espace, qui a la béance ou la précision d’une césure, on peut le dire aussi brusquement, l’art moderne, privé de son vertige, ne serait rien d’autre qu’une sorte d’immense frise ornementale. Mais à cette mise à l’épreuve éthique de son sens premier ou ultime, il n’a eu au fond qu’assez peu recours, se montrant le plus souvent oublieux, tout entier voué à sa besogne. Aussi est-ce quelque chose d’inattendu, de gai et de très précieux que de voir surgir, du sein des pratiques de l’image-mouvement, une expérience artistique qui se confronte à cette césure, ou qui la rouvre. Les films (vidéos) que réalise Ismaïl Bahri, en effet, ont tous à voir avec une opération de suspens absolue mettant en place, avant toute forme, avant toute installation, l’ouverture entière du sens à sa propre venue, à son propre surgissement. Il ne s’agit pas, à travers eux, d’enlever et de faire le vide ou, comme on dit, de ne pas en remettre, mais de circonscrire, par de très fines approches, l’aire d’un commencement possible, c’est-à-dire de la possibilité de tout commencement. Quelque chose – un sens – peut apparaître, doit apparaître, mais doit rester dans ce mode de l’apparition, ou de la parution : être là, mais sans que dans cet être-là advienne autre chose que le survenir de la possibilité, durer (les films sont des relevés d’expérience qui durent de une minute à une demie heure) mais en maintenant dans cette durée la qualité furtive de ce qui ne cesse de venir et ne s’installe pas. Dans cet être-là qui nous est présenté selon son devenir, aucune postulation de présence, aucune pesanteur d’un Dasein qui viendrait réclamer sa part, juste la probité d’un passage ou d’une venue, juste quelque chose d’élémentaire qui ne se dote d’aucune intention primordiale ou même originaire. A chaque fois une expérience, à chaque fois (et même littéralement) le fil ténu d’un devenir ou d’un déroulement, à chaque fois et selon son intensité propre la résonance de ce presque rien par quoi s’enclenche la différence.

Devant de telles existences discrètes, on ne peut que penser à la chôra, telle que Platon l’imagina dans le Timée – ni support ni surface mais lieu de toute inscription possible – et à la façon dont à travers elle le philosophe (et toute la philosophie après lui) a pu rêver à une sorte d’imitation idéale, antérieure à toute figure, où le commençant, en se maintenant comme tel, suspendrait la chute du commencé, restant suspendu, non à un à venir ou à une attente, mais à ce que l’on pourrait appeler une “venance” : quelque chose qui, tout en arrivant, ne cesserait de se confondre à la possibilité de son survenir, déterminant un mode d’existence à la fois réel et sans pesanteur, qui serait comme un champ d’immanence absolu ou comme le pur battement d’une ouverture.

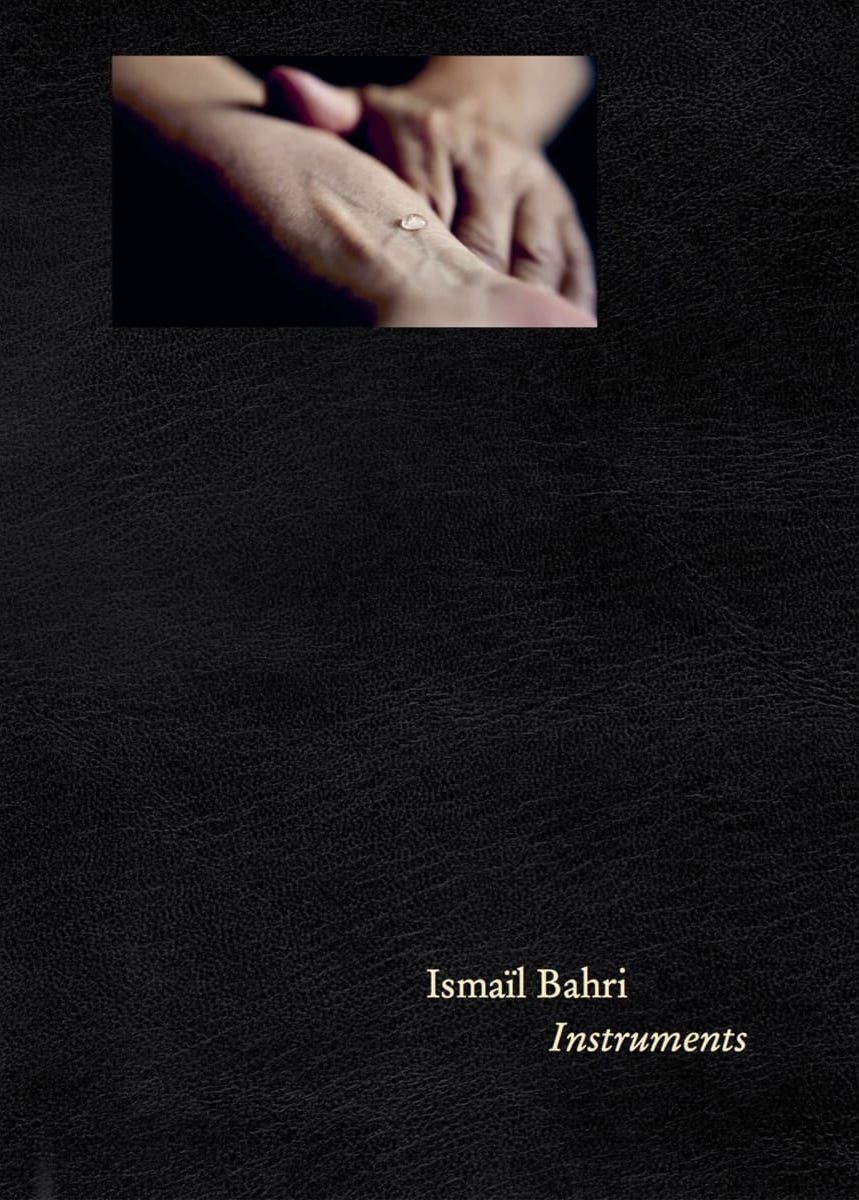

Un battement justement : la première vidéo d’Ismaïl Bahri que j’ai vue, c’était Ligne (2011), soit cette minute montée en boucle où l’on voit une goutte d’eau déposée sur un poignet se soulever selon le rythme que lui impose le battement du sang. Rien d’autre, par conséquent, que ce pouls rendu visible. S’il s’était agi de ne capter que l’émotion de cette pulsation qui est, à même notre peau, l’énoncé pur et simple de la vie, filmer ce battement lui-même sur un bras nu aurait pu suffire. Mais, d’une part, traduit par la goutte d’eau, ce battement devient plus visible et, d’autre part, ce qui advient dès lors, et à quoi nous assistons, c’est à un transfert : la forme de la goutte d’eau (sa vie de forme et sa forme de vie) est affectée – c’est un mot qu’Ismaïl Bahri utilise fréquemment – par le battement régulier qui soulève la peau sur laquelle elle est posée. Nous sommes là dans l’infime, et dans la fragilité de l’infime, mais cette fragilité même est comme un point qui, en se répétant rythmiquement, finit par former sous nos yeux une ligne (d’où, sans doute, le titre), une ligne en pointillés, légère mais tenace. Cette ligne reliant les points d’intensité de la goutte qui sursaute, ce n’est que lorsqu’on se rapproche du petit écran portant la vidéo qu’on la devine, tout ayant semblé dans un premier temps immobile. Or ce qu’indique cctte découverte du mouvement, du fait qu’il y a mouvement, c’est aussi que l’on a participé, avec son corps, en s’approchant, à l’expérience, c’est que l’expérience continue d’être en cours alors même qu’elle est montrée. La volonté ici n’est pas celle d’une dimension participative mais celle d’une radicalité de la présentation : ce qui est en cours, ce qui a lieu sous nos yeux, c’est un devenir montré en temps réel et qui agit réellement dans l’espace où nous le percevons.

Ce qui revient à dire que la dimension conceptuelle de l’art d’Ismaïl Bahri n’a rien d’abstrait, et qu’elle prend en compte la totalité de ce qui lui arrive. Lorsqu’il montra Ligne dans la chapelle de la Trinité à Cléguérec, dans le Morbihan, Ismaïl Bahri lui juxtaposa une autre pièce, non filmique cette fois, intitulée Repos, et qui donnait à voir l’action exercée par le milieu ambiant sur des feuilles de papier colorées préalablement par un long séjour dans du vin : dans ce cas le devenir, lent, était celui d’une transformation par contact entre une surface affectée, un milieu et une autre surface, celle, chaulée, sur laquelle étaient posées les feuilles. Comme il l’expliqua alors, les premiers pas, peut-être, d’une aventure dans la couleur, mais davantage encore, une expérience intégrale où le résultat, d’une part, évolue chaque jour et où, d’autre part, il ne peut pas être connu d’avance. Quoiqu’opposées en apparence, les temporalités de ces deux pièces (une minute filmée montée en boucle et une action s’étendant sur le temps entier de l’exposition, un rythme et un étirement) se rejoignaient pour donner consistance l’une et l’autre à une expérience immédiate du temps.

Le déroulement – l’action de ce qui a lieu, de ce qui est en train d’exister, en train de se former – constitue l’un des axes des interventions filmiques d’Ismaïl Bahri. Dès l’origine, via les bobines, le fait de dérouler et d’enrouler a été intrinsèquement lié à l’idée même de film, et l’image que nous nous faisons du temps a été enrichie par la référence à cette noria d’où tombent les images une à une pour former un flux continu. Dénouement (2011), c’est la mise à plat intégrale de ce processus, et sa déconstruction élémentaire et artisanale : ce que l’on voit, sur l’étendue blanche d’un champ de neige, c’est un fil à coudre noir qui tressaute, et l’on se rend compte que s’il tressaute ainsi c’est parce qu’à l’autre bout, là d’où il nous vient, quelqu’un est en train de l’enrouler, non en le ramenant à lui, mais en venant vers nous, puisque c’est le point où se tient la caméra qui reste fixe : la durée du film est exactement celle du temps de cet enroulement, le temps qu’il faut à l’enrouleur pour parvenir jusqu’à la caméra, le dénouement étant ce point où le temps et l’expérience s’arrêtent parce qu’il n’y a plus de distance. Dans ce voyage de huit minutes, c’est comme si le point de fuite où le fil s’en allait s’abolissait en venant vers nous : énorme est la quantité de pensées que l’on peut extraire de cette simple expérience. D’une certaine façon on peut dire qu’avec ce trait qu’elle tire (ou qu’elle retire) elle agit en plein dans le champ de la relation à l’espace qu’a induit et soutenu la vision perspective, mais pour le dilater ou l’abolir aussitôt. Au lieu d’avoir la rectitude d’un tracé géométrique, le fil est celui, vivant, tremblant, effrangé, d’une pelote qui s’enroule sous l’action d’un corps entré dans l’espace. Cet espace qui, via l’étendue enneigée, nous est montré sans bords, sans autres bords que ceux, inévitables, du cadre, a pour effet de nous présenter continûment le champ comme un cas de figure du hors-champ. Et enfin, à chaque pas pour ainsi dire, l’enroulement, en réduisant la distance, montre en acte ce qui relie celle-ci à la temporalité : chaque distance est une temporalité suspendue, et la durée du film transforme ce suspens en un continuum : comme les pas qui s’enfoncent dans la neige, nous nous enfonçons dans l’épaisseur du temps, qui ne tient qu’à un fil.

C’est un phénomène de capillarité qui, dans les dix brèves vidéos composant Film (2012), entraîne de longs copeaux de papier journal à se dérouler progressivement pour finir par épouser la surface plane enduite d’encre noire sur laquelle ils ont été posés et qui les attire inexorablement. Tandis qu’avec la goutte d’eau posée sur la peau d’un avant-bras, il s’agissait de l’interaction entre une surface et un volume, Film montre l’interaction entre deux surfaces : non pas un dépôt, mais un mouvement, très lent, qui agit comme une progression en direction d’un état stabilisé. Ce qui se désenroule ainsi, ce n’est pas une surface indistincte, mais la matière imprimée du monde, un copeau triangulaire découpé dans une feuille de papier journal dont les caractères et les images (avec même, à un moment donné, l’insistance d’un visage et celle, en lui, d’un regard tourné vers nous), au lieu d’être déjà là, viennent en quelque sorte à notre rencontre, comme les fantômes de l’autre côté du pont dans la célèbre formule de Murnau : l’encre dont ils sont faits rejoint l’encre qui les accueille, et ce à quoi nous assistons agit un peu comme une naissance à l’envers, mais à nouveau nous avons été confrontés à un processus et non pas à sa trace ou à son souvenir : c’est sous nos yeux que les images et les mots sont retournés vers l’encre, sous nos yeux que la matière de monde qu’ils transmettent s’est déroulée comme en train d’advenir. Jamais l’expression bouclage, que l’on emploie régulièrement dans la presse, n’avait été si bien portée.

Latences (2012) n’est pas une vidéo, ou alors ce serait comme un film fait d’une succession d’arrêts sur image ou, plutôt, si on pouvait le dire comme cela, d’arrêts sur forme. Chacune des plaques de verre formant la pièce résulte d’une superposition de couches de lait et d’encre blanche ayant à chaque fois, au terme d’une manipulation délicate, réagi différemment. On pourrait dire aussi que chacune des formes est comme la photo de la série de micro-événements qui l’a constituée. Et là encore, avec ces variations discrètes, ce qui est en jeu, c’est une infinité d’infimes décalages, c’est la diversité formelle d’une série pourtant constituée à partir d’éléments et des gestes identiques. Chaque couche se comporte différemment par rapport à celle qui la précède, et l’ensemble des états de forme superposés agit lui-même comme un récit de formation intégré où tout ce qui est venu affecter la surface est conservé. On pourrait dire que dans le cas de cette pièce, dont le titre joue à la fois sur une élongation du temps et sur l’origine lactée de la matière qu’elle met en œuvre, le devenir se déploie dans le temps différé d’une présentation où il a été piégé.

Tout autre, et plus élémentaire, plus simple encore, est le chemin qu’emprunte Source (2016), vidéo de huit minutes qui montre intégralement le processus de disparition d’une surface qui se consume, simple feuille de papier dévorée par le trou qui s’agrandit à partir de son centre. Ici le caractère expérimental n’implique aucune espèce de matériel ou de ruse technique, il s’agit simplement du phénomène de la combustion, observé un peu comme chacun d’entre nous l’a fait, fasciné, dans l’enfance. Au commencement la feuille, blanche, est intacte, puis un tout petit trou brun apparaît qui tout de suite s’élargit, formant un cercle presque parfait qui finit par s’étendre à la totalité de la feuille. En un sens, si la feuille est le champ, c’est le champ lui-même qui finit par disparaître. Si elle n’est pas sentimentale, l’émotion qui vient avec cet effacement inexorable, agit comme une allégorie du disparaissant – du vivant – en général, et il est important de noter que dans ce cas ce n’est pas seulement la feuille (le champ) qui disparaît : ce qui l’affecte, soit ce petit trou qui s’élargit et qu’entoure un fin liseré rouge, existe comme une forme qui ne cesse d’évoluer et qui elle-même, dès lors qu’elle s’est mise à exister, est en voie de disparition.

Le champ, et les états de champ, on les retrouve dans Éclipses (2013) et dans Foyer (2016), où ils sont directement relatés à la quantité de lumière et à la possibilité de l’apparition des images. Éclipses juxtapose trois feuilles rigides suspendues horizontalement devant un paysage qu’elles dissimulent. Le vent les soulève de temps à autre à un rythme assez vif et saccadé, révélant alors de façon furtive le paysage qu’elles cachent. Celui-ci, alternativement occulté et révélé est le même sur chacun des trois plans, mais le cadrage est à chaque fois différent. On est au bord d’une route traversant une contrée désertique ou tout au moins aride, sur l’un des plans il y a un mur tagué, on voit passer une moto ou venir une voiture, de temps à autre un jeune garçon apparaît. Ce paysage banal du nord de la Tunisie ne sert pas de fond à une narration, il n’est l’arrière-pays d’aucune anecdote : les seules variations que l’on voit sont celles que les mouvements de l’air impriment à la feuille formant cache, produisant d’un écran à l’autre une partition aléatoire. Cadré et donc en plein dans le champ, le paysage, du fait de ses apparitions/disparitions, bascule dans une sorte de hors-champ inaccessible, mais son occultation, pourtant, n’est jamais complète ou durable, ce qui a pour effet de nous confronter – là encore – à un battement permanent qui agit comme un seuil d’indécidabilité. Le visible, ayant perdu la calme possibilité de résider en lui-même comme une preuve, devient, sous nos yeux, comme une fiction que la lumière invente.

Ce que met en place Foyer (2016), la plus longue des vidéos, est à peu près de même nature, mais le protocole de l’expérience est entièrement différent : en lieu et place du triptyque d’Éclipses et de la vivacité du jeu de cache-cache qui y tressaute, un seul et unique plan, et une occultation quasi permanente du visible, seuls des sautes d’intensité lumineuse et des remontées d’ombres venant palpiter sur l’écran d’une sorte de film aveugle – mais non pas muet, car cette fois une bande-son est omniprésente. Elle donne à entendre les sons de la ville (rumeur générique, voitures, klaxons, voix – on comprend très vite que l’on est dans un quartier de Tunis) et, surtout, les propos tenus par des passants qui s’arrêtent et qui s’interrogent sur cette caméra et son cameraman, cette caméra qui ne filme rien que les aléas de la vibration lumineuse sur une feuille de papier blanc. Au fur et à mesure que les propos se déroulent, on assiste comme en creux à la réalité du tournage, et ces interruptions successives (des passants amateurs d’images, des enfants, des policiers soupçonneux, un groupe de jeunes chômeurs faisant entrer une éclaboussure pasolinienne), loin de parasiter l’image (ou son absence), étendent autour d’elle les cercles concentriques de la réalité sociale qui est celle du moment et du lieu de la prise. On peut dire que l’attention dès lors se déplace, d’un geste radical et simple, vers son environnement – la rue devient le prolongement direct de l’atelier et les variations de lumière deviennent les filtres d’une sorte d’assemblée improvisée : étonnamment l’expérience d’avant-garde, au lieu d’être isolée ou provocatrice, devient le foyer (d’où le titre de la vidéo) de ce rassemblement par lequel l’histoire – la réalité de ce que vivent les Tunisiens – fait librement son entrée. La surface d’apparition – « lieu d’inscription de tout ce qui au monde se marque » disait Derrida de la chôra platonicienne – n’est pas isolée dans un laboratoire, le monde vient à elle, et le caractère volatil d’une oralité en prise directe sur la rue donne à ces marques qui ne s’impriment pas (même si un sous-titrage donne la traduction de ce qui s’échange) la légèreté d’un passage éphémère dans l’existence, en tout cas le contraire de toute solennité et de toute pose. Un écran lumineux palpite et vers lui convergent des paroles, attirées comme en plein jour comme le seraient des papillons de nuit autour d’une lampe, et dans cette capture qui ne montre rien entre pourtant une énorme qualité solaire.

Orientations, vidéo un peu plus ancienne qui date de 2010, peut apparaître comme une sorte de récapitulation anticipée, dans la mesure où elle combine des matériaux que l’on retrouve séparément dans les autres films. Cette fois il s’agit d’une déambulation dans Tunis, et la bande-son y est également présente, mais venant en contrepoint d’un continuum d’images. Ce qui est filmé, ce n’est pas la ville elle-même mais son reflet, tel qu’il existe quand se calme la surface très petite où il advient, et qui est celle d’un verre rempli d’encre noire. Ce verre apparaît dès le début du film, et il en sera tout du long l’acteur et le récitant. Posé sur un trottoir mouillé, il tremble puis s’apaise et commence à fonctionner comme une surface réfléchissante que la main gauche qui vient le saisir promène ou conduit à travers la ville. Là aussi l’expérience est interrompue ou plutôt accompagnée par les interventions de passants intrigués par ce que peut bien filmer cet homme tenant à la main un verre qu’il pose de temps en temps. L’alternance des moments tremblés, lorsque le verre bouge ou lorsque sa surface frémit encore, et des moments où une image peut s’installer, cadrant dans son cercle des fragments de ville – branchages, mur, poteau, enseigne – souvent très identifiables, produit assez vite l’équivalent d’une narration, non parce qu’une histoire nous serait racontée, mais parce que nous nous mettons à attendre la venue de l’image, qui agit comme une montée suivie d’un repos menacé et fragile : rien ne s’installe jamais, rien ne peut s’installer, mais pourtant ce qui a lieu dans la surface portative du verre agit comme un clin d’œil que nous ferait l’absolu : aucune évanescence dans l’apparition, même si elle est sans durée et, à l’inverse, aucun brouillon figural dans les moments où l’image se trouble. L’image existe intégralement comme un pas suspendu au sein d’une marche qui reprend, le devenir se déroule en laissant tomber des copeaux qui se détachent de lui, mais qu’il réintègre.

Cette alternance entre les moments fixés et le fondu enchaîné naturel des moments mobiles peut aussi être comprise comme une suite de passages, non brusqués, allant de la photographie vers le cinéma, et inversement – et cela d’autant plus que nous sommes ici dans l’espace même de l’origine de l’image, soit avec ces images que les anciens Grecs appelaient acheiropoïètes (non faites de la main de l’homme) et qui, via l’ombre et le reflet, intriguèrent tant les hommes. Ce que propose Ismaïl Bahri, c’est qu’elles continuent de le faire, et à partir de rien – un verre d’encre promené sous le ciel, une suite de reflets tremblants, des propos échangés dans la rue : la main d’un homme tient un verre où apparaît une image qui n’est d’aucune technè, qui ne vient pas des hommes, et une caméra numérique emboîte le pas d’une enquête venue de Platon qui se déroule, tranquille, inquiète, dans les rues de Tunis. Tout ce que l’on peut voir venant d’Ismaïl Bahri est dans la teneur de cette simplicité éblouie.